インタビュー公開日:2025.07.18

- 相談窓口からケアプラン作成まで。

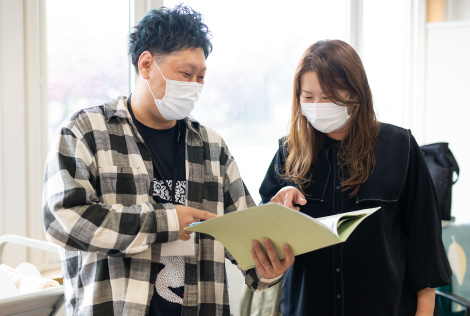

相談支援専門員として障がい者を支援。 - 「社会福祉法人敬生会(以下「敬生会」)が運営する『障害者相談支援センターきさーら』が、現在の私の職場。主任相談支援専門員として勤務しています」

そう話すのは、藤田大さん。障害者相談支援センターというのは、ひとことで言うと、障がいのある方やその家族などの相談窓口。障がいについての各種相談に応じたり、障がい福祉サービスを利用するためのサポート、関連する情報の提供・活用の援助など、障がいのある方の暮らしや権利を守るための各種支援を行っています。

「旭川市からの委託を受けて、担当エリアで暮らす障がい者の方々からの多様な相談にのったり、介護保険制度におけるケアマネジャーのような『計画相談支援』といった仕事を行っています。一人ひとりに合わせて、必要なサービスを提供するためのケアプランの作成・改訂などが主な業務になります」

こうした業務を行うプロが相談支援専門員ですが、藤田さんは一定の実務経験と研修を得てステップアップする『主任相談支援専門員』として、事業所内外の相談支援専門員のフォローアップや人材育成、地域のつながりを強化するための橋渡し役など幅広い業務を担い、旭川市内をまさに飛び回る毎日です。

- 施設初の男性職員として介護にまい進。

障がい者支援の基幹相談センターに異動。 - 藤田さんが敬生会に入職し、障害者支援施設「敬愛園」で介護の仕事に就いたのは2011年。障害者支援施設は、障がい者が居住しながら日常生活の支援・介護を受けられる施設です。

「障害者支援施設での介護業務は初めてでしたが、19歳の頃から地元の団体のボランティアで重度の障がいがある方々とも接していたこともあり、ハードルはそれほど感じませんでした。ただ、私はこの施設初の男性職員ということもあり、とにかく必死に動き回っていました。そういった意味では、大変な面も多かったですね」

前職では高齢者施設で介護の仕事をしていたという藤田さん。新たな環境で、期待を背に主体的に仕事に取り組みます。当時は体調を崩すこともあったほど、全力で仕事に向き合っていたと振り返ります。

「私が入職した翌年以降、男性職員が加わるようになり、今は、介護職員は男女半々ほどになっています。あのときの自分の姿勢が認められたのかなと、少し誇らしく感じています」

2年間、介護の仕事に就いた後、藤田さんは『旭川市障害者総合相談支援センターあそーと』へと出向。ここは、基幹相談センターと呼ばれる、障がい者支援の中核施設で、旭川市内の相談を一手に引き受けています。10年間ほど、その相談支援専門員を務め、同施設を補完する施設として設けられた現在の職場、『障害者相談支援センターきさーら』に、2023年に異動しています。

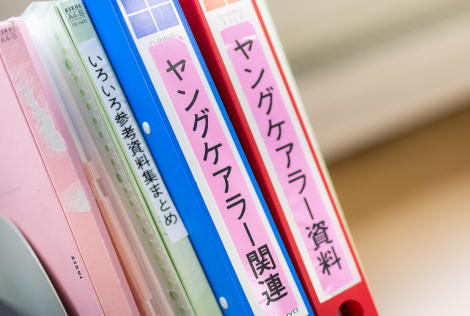

- ヤングケアラーとしての経験をもとに、

障がい者のご家族にしっかり寄り添う。 - 相談業務を通して障がいのある方々と接する際、本人はもちろん、そのご家族にも目を向けているのだと、藤田さんは話します。

「周囲で支えているご家族の気持ちに寄り添えるよう意識しています。障がい者でも高齢者福祉の分野でも、家族に支えてもらえばいい(支えるのが当たり前)という風潮が一部にまだありますが、私はちょっと違う気がしますし、辛い気持ちになります。そこには、家族ならではの大変さ、苦しさもあるからです」

それは、藤田さんの生い立ちにも関係しています。昨今、よく耳にするヤングケアラーとして20代までを過ごしました。父親が脳卒中をわずらい、小学校中学年のころには自宅での介護がスタート。高学年の頃はあまり学校に行けていません。6年生で父親が亡くなると、母親が精神疾患となり、メンタルサポートや兄弟の面倒をみるなか、経済的にも困窮します。

「生活保護世帯だったので、進学はあきらめていましたが、高校の部活をきっかけに奨学金が得られる指定校推薦が取れることになり、福祉の専門学校に進むことができました」

家族のケアを行っていた経験から、漠然と芽生えた福祉の仕事への思い。卒業後は、礼文島にある特別養護老人ホームで4年間、介護とデイサービスを経験。その後、縁あって敬生会に入職したというのが、これまでの経緯です。

- ボランティアで様々な人と交流、

相手を尊重し大事にする大切さを知る。 - 「そうして就いた介護の仕事でしたが、礼文島の4年間は失敗と挫折の連続。大人への不信感が根強く、反発したり、人に迷惑をかけたり。旭川に戻って今の法人を受けた時も、金髪で眉毛もほぼなし……。けれども、『まじめに働くなら』と、採用に。受け入れてもらえたという気持ちも、がむしゃらに働いた理由でした」

そこで支えになったのが、先にも触れているボランティア。旭川でバリアフリーに関する調査、イベントの企画・運営、パラスポーツの普及などに取り組む「車いす紅蓮隊」の活動に参加。先天性の病気により本人も車いすを使う代表の五十嵐真幸さんをはじめ、様々な人と交流し、いろいろな思いに接するなかで、相手のことを尊重し、大切にする姿勢を学びました。だからこそ、例えば物事をあまりプラスに考えられない障がい者の方とも、気負わず接することができるのだと話します。

「毎月、新たに10件ほどのご相談がありますが、誰とでも、フラットに接することができるのはボランティアと、さらに経験の賜物だと思っています」

支援対象者に合わせて、『医療的ケア児等コーディネーター』などの資格も取得してきたという藤田さん。「知らないこと、新しいことを見つけられ、仕事以外の場所でも活かせることが楽しい」と、とにかく前向きです。

- 一人ひとりの『物語』と向き合い、

自らの生き方を決定するサポート役。 - 相談対象者の人生に寄り添うという責任の重さを痛感しつつも、一緒に考えるなかで本人が自信をもち、新たな生活の一歩を踏み出せた時、やりがいを感じるのだと藤田さん。

「『最近は順調、大丈夫!』といった報告がうれしいですね。とはいえ、私が何かをしたわけではなく、きっかけを提供しただけなんです」

自分の生き方を、本人自身が決められるように手助けすること。それが藤田さんの支援のモットーです。だからこそ、どれだけ忙しい状況でも「待つこと」を大切にしているのだと話します。

「一人ひとりに、それぞれの物語があります。しっかりと向き合い、関わっていくなかでそれを理解し、いい関係を築くことが大切。例えば、相談者がアニメ好きなら、自分も楽しみながら観ます。共通の話題ができると、自然と心を開いて話してくれるようになるんです」

主任相談支援専門員として、人材育成にも力を入れたいと話します。

「自分と同じ苦労をしなくていい方法を考えるなど、新しくこの仕事を始める人が働きやすい環境づくりをしたいですね」

ヤングケアラーに対しては、ふらっと会いに来られて、安心できる、ほっとできる大人になりたいと藤田さんは話します。『なんでも話せる理解者。』そんな大人に救われたことが自分にもあったからと、ぽつりと話してくれました。

- シゴトのフカボリ

- 主任相談支援専門員 の一日

- 8:30

- 出勤、残務整理

- 9:00

- 始業、朝礼

- 10:00

- 訪問1(定期的な相談支援ケース)

- 11:15

- 訪問2(ケアプラン作成のための聞き取り)

- 12:30

- 帰社、昼休憩、連絡調整

- 13:30

- 会議1(通所事業所での担当者会議)

- 15:00

- 会議2(旭川市自立支援協議会の専門部会)

- 16:45

- 帰社、記録整理、連絡調整

- 18:00

- 業務終了、退勤

※訪問、会議は日によって異なります。必要に応じて早出での業務整理を行うことも。

- シゴトのフカボリ

- 拝見!オシゴトの道具

- シゴトの道具

- 私が、いつも肌身離さないアイテムです。尊敬する先輩が作成してくれた似顔絵入りのネームプレート、手帳(アナログ派)、何年もかけて見つけた書きやすいボールペン。これらがないと仕事になりません!

- シゴトのフカボリ

- みなさんへ伝えたいこと

社会福祉法人敬生会

障害者相談支援センターきさーら

1969年に設立され、特別養護老人ホームを皮切りに、養護老人ホーム、障害者支援施設のほか障害者相談支援センターを運営。地域の福祉を担っています。

- 住所

- 北海道旭川市末広8条6丁目5305番地 敬愛園内

- TEL

- 0166-76-6611

- 問題を抱える人に寄り添う

- ソーシャルワーカー

- ソーシャルワーカーとは

- 社会生活に問題を抱える人に

解決策となる援助やアドバイスを。

病気やケガ、高齢、障がいなど社会生活を送る上で問題を抱えている人の相談を受け、適切なアドバイスや援助を行う仕事。時にはケアマネジャーや介護福祉士などの福祉サービス関係者、医師や看護師、リハビリスタッフといった医療関係者と連携しながら、状況に適したサービスを仲介することもあります。一般的にはソーシャルワーカーと呼ばれますが、高齢者福祉施設や障がい者福祉施設では「生活相談員」、病院では「医療ソーシャルワーカー」、学校では「スクールソーシャルワーカー」など、勤務先によって職種名が異なります。

- ソーシャルワーカーに向いてる人って?

- 相手の悩みを理解する傾聴力と、

人の役に立ちたいという強い思い。

ソーシャルワーカーの主な仕事は困っている人の相談にのること。相談者が安心して話ができる信頼感があり、相手の立場に立って悩みを理解するための傾聴力が大切です。さまざまな関連機関や職種と連携しながら問題を解決へと導くため、多くの人と関わって物事を進めるのが好きな人も向いているでしょう。何より、ソーシャルワーカーには「人の役に立ちたい」という思いが欠かせません。

- ソーシャルワーカーになるためには

ソーシャルワーカーとは広い意味では社会福祉事業に携わる人の総称。資格が必要とされるわけではありませんが、一般的には「社会福祉士」の国家資格を持っていることを条件にする職場がほとんどです。社会福祉士国家試験の受験資格を得るためのルートはさまざま。大学の福祉系学部に進み、社会福祉士養成を目的とした学科・コースで指定科目を学ぶルートが一般的です。この場合、卒業と同時に受験資格が得られます。2年制、3年制の福祉系短大・専門学校で指定科目を学んだ場合は、卒業後にそれぞれ2年、1年の実務経験が必要。資格を取得することで、社会福祉士と名乗って働けます。

※社会福祉士の国家試験受験資格については、詳しくは公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。http://www.sssc.or.jp/

- ワンポイントアドバイス

- 介護施設を筆頭に、

活躍のフィールドが広がっている!

ソーシャルワーカーは福祉や医療の専門家としてニーズが高まっている職業。とりわけ少子高齢化が進み続けている昨今では、特別養護老人ホームをはじめとする介護施設で活躍する人が増えているようです。また、病院や学校、行政など活躍のフィールドが幅広いのもメリット。今後、ますます世の中から求められることが予想される未来ある仕事でしょう。