インタビュー公開日:2025.06.06

- 北海道内の企業・大学等の研究を支援し、

社会や暮らしに有益な開発を支える仕事。 - 「産学連携や国のプロジェクトを研究者・企業と結びつけるためのアドバイスをはじめ、研究開発プロジェクトのコーディネート、事業化へのマネジメントなどを通して、新しい産業・サービスの誕生を支え、伴走することが私の役割です」

携わっている仕事を尋ねると、そんな答えが返ってきました。お話を伺ったのは、公益財団法人北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)の相澤美貴さん。研究開発のコーディネート? 事業化のマネジメント? 頭のなかに「?」が3つ、4つ浮かんできました。

「確かに、わかりにくいかもしれませんね。ごく簡単にいうと、科学・産業振興のために国、北海道、札幌市などが用意している補助金や支援制度を、企業や大学の研究者に届けるための『窓口』のような役割です。そして同時に、それを活用した社会や暮らしに有益なサービス・技術開発を支援していくという役割を担っています」

北海道内の企業・大学が、新しい技術や製品などを生み出すきっかけをつくり、社会課題の解決に寄与する。そうしたプロジェクトが地域や北海道全体の振興につながっていくよう、裏方として支えるのが仕事と話す相澤さん。入社8年目。地元の活性化に貢献したい。そんな思いを穏やかな表情のなかに、確かにうかがうことができます。

- 新規技術に関する補助金の採択を通して、

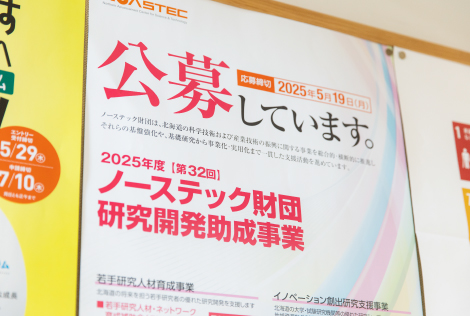

製品・サービスなどの実用化を後押しする。 - 「北海道経済の成長を支える産業クラスターの創造」というのが、ノーステック財団の目的です。産業クラスターとは、企業、大学・研究機関などが集まり、連携・競争するなかで新たな価値観を生み出す状態のこと。同財団では、その形成を支援するために、専門の部門を設けて、各種研究開発から、事業化・製品化するまで一貫して支援を行っています。

「例えば、ビジネスソリューション支援部という部署では、製品の実用化・事業化、企業の生産・業務効率の改善を、事業戦略統括部では半導体や洋上風力発電といった分野の支援を行っています」

相澤さんが所属するのは、文字通り研究開発をサポートしていく研究開発支援部。

「新規技術、先端技術などの開発に対する補助金を得るために、例えば市場調査データなどを盛り込み、期待される需要の予測を加えた方が説得力が増す、など申請書類作成のアドバイスも行い、補助金が採択となるよう後押ししているんです」

さらに最近では、先進的なアイデアや技術をもとに急成長を目指す「スタートアップ」の創出・育成も担当分野に加わりました。

同財団は実は、何らかのものづくりなどを手がける多くの道内企業にとって、ごく身近な存在。相澤さんも、主だった企業がほぼ、頭に入っていると話します。

- 科学分野の研究の仕事に憧れた思いから、

道内の二次産業を盛り立てる財団に興味。 - 研究開発等を行う企業にとっては身近な一方、一般にはあまり知られることのない同財団に相澤さんが出会ったのは、大学の修士課程1年の時。以来、ずっと気になっていたといいます。

「バイオテクノロジーに興味を抱き、函館工業高等専門学校で、微生物の働きによって分解する、生分解性プラスチックなどを研究。3年生の時に豊橋技術科学大学に編入し、筋肉の再生を促す因子などについて、マウスを使って調べるといった研究をしていました」

同様の研究を手がける企業にアプローチしたものの、就職活動がうまくいかず、また、博士課程に進もうにも、師事していた先生の転勤などもあってこれも思い通りに進まず、北海道に戻ることにしたという相澤さん。

「その時に思い出したのが、ノーステック財団。修士1年の終わり頃、転職サイトで、たまたま目にして興味を抱いていました。就職活動の時に改めて調べてみましたが、その時は求人が出ていませんでした。そこで、まずは札幌の食品関連企業に就職したんです。でも1年ほど経った頃、財団の職員募集を見つけて。迷わず応募しました」

ものづくり企業などを支援するという同財団の活動と、魅力的な企業が道内にはあることをホームページで知り、道内の二次産業を盛り立てる一人になりたいという思いが湧いてきました。

- 基礎的な研究の段階から事業化まで、

研究者と一心同体の思いで進めていく。 - 相澤さんが担当している業務の一つが、「イノベーション創出に向けた人材・技術ニーズの発掘と育成」。大学などの研究機関で生み出されている研究シーズ(新しい事業・産業を生み出す技術やアイデア)を育てるための支援を目的としています。

「道内各大学の若手研究者への支援を行う『基礎研究段階』というのがその第一歩で、育成補助資金を支給しています。次に、それらの研究を産学連携へと結びつける『シーズ育成段階』では、研究の内容に応じた補助金を支給するとともに、企業と研究者のマッチングも行っています。さらに、より大きな補助金により、実用化・事業化を強力に後押しする国のGo-Tech事業(成長型中小企業等研究開発支援事業)の採択を目指していきます」

この一連のプロセスをサポートすると同時に、若手研究者が集まる交流会の開催・運営も相澤さんの重要な仕事。お互いの研究内容を知り、ネットワークをつくることが目的です。

「ほかに、北海道で研究開発を担う若手人材を表彰する『北海道科学技術奨励賞』に、企業とのタッグで独創的な研究をしている方を財団として1名選び、推薦しているんです」

研究者と一心同体ともいえる活動から、研究への情熱と思いを直に感じている相澤さんです。

- ワインの搾りかすから機能性食品を生み出す。

数多くのユニークな研究に自らも携わる感覚。 - 研究費の助成だけでなく、専門家を派遣して課題解決を支援するといったことも行っていますが、ユニークな研究も多いそうです。

「2023年度には6件の専門家マッチング支援を行いましたが、私自身、『オモシロイ!』と感じたのが、小樽市にある北海道ワインの取り組み。ワインの製造時に出る残渣(ざんさ:ブドウの搾りかすなど)を、ポリフェノールを豊富に含む機能性食材として実用化する研究を、大手メーカーとともに行っています。また、フレンチの下國伸シェフ(旭川市出身)に、この残渣を活用したレシピ開発を依頼したいという要望を当財団が橋渡しを担いながら進めています」

具体的な研究の話になると、どんどん目が輝いていく相澤さん。

「過去に支援を行ったことがある異業種の会社から、ワイン残渣からヴィーガンレザーをつくれないか、といった話も。一見、関係のなさそうな企業が、ここで出会って新しいものが生まれるかもしれない。そこが、とても楽しいと感じます」

今後は、自分のアイデアを起点に大学や企業に働きかけ、北海道を元気にできるようなプロジェクトも立ち上げてみたいと話します。大学の頃から憧れていた研究の世界。相澤さんにとって、ある意味、その渦中にいるような感覚の仕事なのかもしれません。

- シゴトのフカボリ

- 団体職員の一日

- 9:00

- 出勤。オンラインで行われる補助金申請の審査のための接続状況のテスト。申請書類のチェック

- 12:00

- 昼休憩

- 13:00

- 補助金申請を行う企業のプレゼン練習、質疑応答の練習のサポート

- 14:00

- Go-Tech事業の申請を支援している企業が来訪、情報共有

- 16:00

- 午前中と同様の、接続状況のテストほか事務作業

- 17:00

- 業務終了、退勤

- シゴトのフカボリ

- みなさんへ伝えたいこと

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター

ノーステック財団

2001年設立。北海道経済の成長を支える研究開発から事業化までの一貫した支援を行い、産学官連携による新しい事業・産業の創出を支えています。

- 住所

- 北海道札幌市北区北21条西12丁目

北海道大学構内 コラボほっかいどう

- TEL

- 011-708-6525

- 営利を第一にしないシゴト。

- 団体職員

- 団体職員とは

- 公益性の高い事業に携わり、

広く社会に貢献する職業。

団体職員という名称は法律で定められた定義はなく、「営利を第一に追求せず」に公共のための事業や公益性の高い仕事に従事する人を指す通称。一般には企業や公務員以外の非営利団体で働く人をいいます。活躍の場は芸術施設を運営する財団法人や環境整備を担う団体、防災コミュニティネットワークなどのNPO法人、JAや生活協同組合など、幅広い組織。総務や広報、施設運営など所属団体によって仕事内容はさまざまですが、いずれも広く社会に貢献するという手応えを得られます。

- 団体職員に向いてる人って?

- 社会のために働く意欲があり、

細かな確認作業や接客が得意な人。

団体職員の多くが公益事業に関わる仕事をすることになるため、人や社会のために働きたいという意欲がある人に向いています。また、団体職員が担う仕事には、事務作業も少なくないため、PCの操作や確認作業が得意な人は馴染みやすいでしょう。所属によっては接客をすることもあり、コミュニケーション能力のある親しみやすい人柄が求められることもあります。

- 団体職員になるためには

団体職員になるためには、一般企業と同じように、高校や専門学校、短大、大学などを卒業後、求人情報を出している団体に応募するのが一般的です。団体の中には、学歴や年齢制限、特別なスキルや資格、ある程度の職務経歴を求められるケースもあるので、まずは就職を希望する団体の募集状況をチェックしてみましょう。

- ワンポイントアドバイス

- 景気に左右されにくい、

安定性がある仕事!

団体職員は「準公務員」ともいわれ、事業の公共性が高いという点は公務員と共通しています。そのため、景気の悪化などの影響を受けにくく、安定して働くことができるところもメリットです。非営利組織や団体は日本全国にあるので、仕事に安定性を求める場合は選択肢の一つとしてオススメできます。