インタビュー公開日:2025.05.13

- 専門家がタッグを組む多職種連携で、

自宅に戻れるようサポートを行う。 - 高齢者施設といえば、介護を受けながら入居する老人ホームが思い浮かぶかもしれませんが、家庭への復帰を目的とした支援施設もあります。それが「介護老人保健施設」通称「老健(ろうけん)」です。医療・看護・介護・リハビリテーション・栄養管理といった多角的なサービスを提供し、介護が必要な高齢者が、安心して自宅での生活に戻れるようサポートすることが、その役割です。

「医師・看護師・介護職員・リハビリスタッフなど、異なる専門性を持つ職員がチームとなって関わる『多職種連携』が特徴です。利用者さん一人ひとりに合わせたケアを行うことは難しさもありますが、だからこそやりがいを感じます」

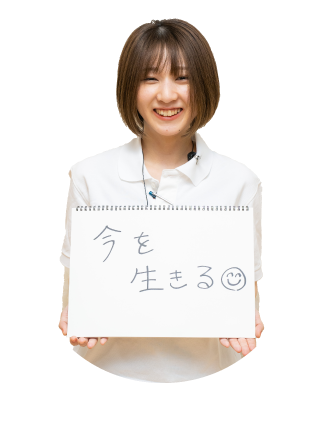

爽やかな笑顔で、そう教えてくれたのは新田菜歩さん。新卒で『介護老人保健施設あつべつ』(以下『あつべつ』)に入職して6年目。すでに中堅の域に入る経験を持っていますが、フレッシュさは健在。施設内をいきいきと動き回っています。

「体力面でしんどさを感じることはないですし、仕事が嫌だと思ったこともないですが、業務の割り振りや後輩の指導を任される立場となり、その役割の難しさを感じています」

介護福祉士として次のステップに進む中で、やりがいやプレッシャーを前向きに受け止め、日々成長している新田さん。その姿勢からは、確かな使命感とプロ意識が伝わってきました。

- 職員同士がコミュニケーションを図り、

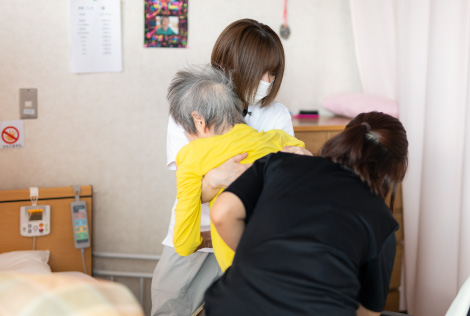

利用者さんの日常生活の援助を行う。 - 介護福祉士としての新田さんの仕事は、利用者さんの日常生活の援助です。着替え・食事・入浴・トイレの介助・口腔ケアなど普段の動作を支えることが主な業務となっています。

「要介護度1〜5の方が利用できる介護老人保健施設では、一人ひとり状態が異なります。できることは、可能な限りご自身でやっていただいたうえで、必要なところだけサポートする、という言い方が正しいかもしれません。27名ほどの利用者さんが生活するフロアを介護職員や多職種の職員と連携しながらケアを行っています」

フロア全体の見守りやトイレ誘導、オムツ交換など声を掛け合って必要なケアを行っており、職員間でコミュニケーションを図ることで利用者さんの生活をフォローしています。

「例えば、おやつの時間前に『お腹が空いた』と訴える方がいれば、『お腹、空きましたね』と共感し、お話を聞いたり。時には『相談相手』と言っていいかもしれませんね。」

日々、変化する利用者さんの状態や気持ちを観察し、その都度、接し方を考えることも大事なのだと新田さん。普段は自分で歩ける方も、調子が悪そうだと感じたら車椅子での移動を勧めるなど、きめ細かな対応を行います。

- 利用者さんを思いやる母の姿がきっかけ。

実習で見た多職種連携の様子に憧れる。 - 福祉系の専門学校で介護福祉士の資格を取得し、『あつべつ』に入職した新田さん。介護の仕事を志したきっかけは、同じく介護の現場で働くお母さんの影響でした。

「ホームへルパー(訪問介護員)として働いている母から、よく仕事の話を聞いてましたが、そこから、利用者さんへの深い思いやりが伝わってきました。誰かの役に立つ仕事をしたいという夢を抱いていたこともあり、母のようになりたいと思うようになったんです」

介護の仕事は、体力的にも精神的にも大変ハード。だから「他の職業も考えてみては?」 とお母さんに言われたそうですが、気持ちは揺らぎませんでした。そうして進んだ専門学校で「老健」という施設とその仕事を知り、2年生の実習で訪れたのが『あつべつ』でした。

「実習の際、医療・看護・介護・リハビリの担当者が集まって、利用者さんの状態、ケアの仕方などを考え、共有するカンファレンスに参加できたことが、最終的に当施設に入職する契機となりました。多職種連携で意見交換し合っている様子に憧れたんです」

当時、実習先として『あつべつ』は「厳しい」と言われていたそうですが、実際に現場を体験した新田さんの印象は違っていました。

「間違ったことはしっかり指摘されますが、それはきちんと『育てよう』としてくれているから。決して冷たく突き放すような厳しさではなく、むしろ温かさを感じました。私には合っていたんだと思います」

- 教科書通りにはいかない介護の現場。

悩み、アドバイスを受けながら成長。 - 専門学校で基礎を学んで入職したものの、介護の現場に出て仕事を始めてみると悩むことの方が多かったと、入職当時を振り返ります。

「教科書通りにはいかないことがたくさんあり、新たに覚えたり、考えたりすることばかり。習ったことのない認知症の方には、どんなケアが必要なのか、悩みつつ先輩に相談し、アドバイスをもらって実践。失敗してまた聞いて……という繰り返しでした」

家に帰りたいという帰宅願望がある認知症の利用者さんに対して、『息子さんが仕事に行っていて、一人だと危ないから泊まっていきましょう』と話したところ、『誰がそう言ったの?』『先生はどこにいるの?』と質問で返され、返答に困って焦ってしまい、さらにその方を興奮させてしまったことが、印象に残っているのだと新田さん。

「認知症の方は、こちらの表情、声のトーンなどにとても敏感。焦っていると、相手にもそれが伝わってしまう。そう実感しました。でも、そんな時でも先輩に相談すれば、必ず的確なアドバイスをくれて、『大丈夫?』と声をかけてくれる。その存在に、どれだけ助けられたかわかりません」

介護職員同士はもちろん、看護師やリハビリスタッフも専門的な立場から意見を言ってくれる環境のなか、各職種に関する知識も学べるなど、成長できる環境なのだそうです。

- 利用者さんの人生に寄り添いながら、

安楽に過ごしてもらえるよう支援。 - 「体調不良で具合が悪く、仕事の合間に休憩していた時のこと。ある利用者さんがやってきて『いつも頑張っているね』と言ってくれたんです。認知症が進み、周囲の状況も把握できない状態だったその方が、言葉をかけてくれたことに、とても驚きました。同時に実は職員も『見守られている』んだと気づきました」

その時、新田さんは『その方本来の姿』がふと戻ってきたような感覚を覚えたといいます。それ以来、日々の立ち居振る舞いや声かけひとつにも、よりいっそう心を配るようになりました。

「生活の支援を行うなかでいただく『ありがとう』の言葉が何よりもうれしいですが、同時に、その方の人生に寄り添えることが、この仕事の大きな魅力だと感じています。ご家族から、利用者さんのことをたくさん教えてもらい、理解を深めながら、より安楽に過ごしてもらえるよう、支援の方法を考え、実践することを心掛けています」

いつも穏やかに、事故なく過ごしてもらえるよう、目配りを欠かさない新田さん。笑顔で利用者さんに話しかけますが、実はコミュニケーションが決して得意な方ではないのだとか。「簡素に的確に、情報発信ができるようになることが今の目標」。そんなふうにはまったく見えないのはきっと、お母さんのように強い思いやりを持って利用者さんと接しているからなのでしょう。

- シゴトのフカボリ

- 介護福祉士の一日

- 7:30

- 出勤。夜勤からの申し送りを受け、投薬介助

- 8:00

- 朝食介助、口腔ケア

- 9:00

- 朝の水分補給(この日はコーヒー)

- 10:00

- トイレ誘導など身の回りのケア

- 11:00

- 昼食準備

- 12:30

- 休憩

- 13:30

- 遅番の職員に申し送り、トイレ介助等

- 16:00

- 退勤

※早番のスケジュール例。この間に、入浴介助も行います。

- シゴトのフカボリ

- 拝見!オシゴトの道具

- 4色ボールペン+シャープペン

- 利用者さんの排泄チェックなどを記録するために携帯していますが、実はモチベーションを上げてくれる一品でもあります。大好きなキャラクターが描かれているんです!

- シゴトのフカボリ

- みなさんへ伝えたいこと

社会福祉法人 栄和会

1993年設立。「人の和、地域の和、こころの和」を法人のモットーとして掲げ、札幌市内を中心に介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスを運営しています。

- 住所

- 北海道札幌市厚別区厚別南5丁目1-10

- TEL

- 011-896-5010

- 介護現場のまとめ役!

- 介護福祉士

- 介護福祉士とは

- 現場をまとめる

介護のスペシャリスト!

日常生活が困難なお年寄りや体が不自由な人のサポートをする仕事。業務内容は入浴や食事、排せつの補助といった「身体介護」、調理や掃除などの「生活のサポート」、本人やそのご家族への生活、身体、介護に関する「相談・助言」、外出や地域活動などで生きがいづくりを提供する「社会活動支援」の4つに大きく分かれます。一般的な介護職員と仕事が大きく異なるわけではありませんが、介護福祉士は「ケアワーカー」という現場の責任者になったり、介護の指導にもあたれる「介護のスペシャリスト」です。

- 介護福祉士に向いてる人って?

- 人を思いやる気持ちとタフさが必要。

高齢者の役に立ちたいという気持ちはもちろん、どういう要望があるのか、どんな痛みがあるのかなど、相手の立場に寄り添って考える「人を思いやる気持ち」が大切です。入浴の補助やベッドでの体位変換といった仕事も多いことからタフさも必要。疲れをしっかりリフレッシュし、自分の気持ちをコントロールできる人も向いているでしょう。

- 介護福祉士になるためには

介護福祉士は国家資格。取得には試験を受ける必要があり、受験資格を得るにはさまざまなルートがあります。最も一般的な方法は、大学・短大・専門学校といった介護福祉士の養成を目的とした学科・コースに進み、試験を経て資格を取得するというもの。他にも福祉系高校に通う、実務経験を3年以上積んだ上で「実務者研修」を経て受験資格を得る道もあります。

※詳しくは公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。http://www.sssc.or.jp/

- ワンポイントアドバイス

- ステップアップやより良い待遇に。

多くの介護事業所では、介護福祉士の資格を取得することで資格手当が上乗せされます。また、サービス提供責任者や生活相談員、チームリーダーなど事業所で配置が必要となるポジションは介護福祉士の有資格者を求める場合が少なくありません。介護業界でステップアップしたい人やより良い待遇を望む場合は、介護福祉士にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

この仕事の求人例

この仕事のほかのインタビュー。